二战风云防御的兵力规划该遵循哪些原则

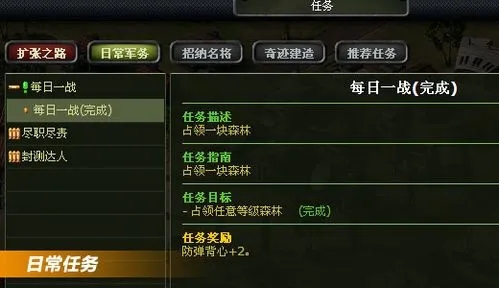

防御战的核心在于合理分配有限资源,构建多层次防御体系。兵力规划的首要原则是明确防御目标与战略定位,根据地图特性选择关键区域进行重点布防,例如交通要道、资源点或主城周边。军事据点与城市之间的距离直接影响驻军支援效率,需优先在战略纵深不足的区域部署机动部队。同时需平衡防御设施与作战部队的比例,初期以低成本掩体、地雷构建基础防线,中后期逐步升级为炮塔、防空炮等高级设施,形成梯次防御结构。

防御兵种搭配需严格遵循克制关系,步兵用于反制轻型装甲单位,反坦克炮针对重型坦克,防空单位则必须覆盖关键建筑上空。中期防御战中,榴弹炮的远程范围攻击能力可有效压制敌方推进,但需分散布置避免被集中摧毁。装甲部队应部署在敌军进攻路径两侧形成交叉火力,而非固守公路。兵力配置需预留至少20%的预备队用于应急支援,防止局部防线崩溃导致连锁反应。防御塔在中期后作用会逐渐减弱,需通过动态调整部队位置弥补火力空缺。

资源管理是持续防御的基础保障,按3:4:3的比例分配资源给军事生产、科技研发和设施维护。建造顺序应优先修复受损炮塔和空军基地,其次是补给品厂与高产资源点。科技研发应侧重防御型技术,包括工事加固、伤员救治和侦察技术升级。利用军团城市共享资源的功能,可以缓解单个城市的防御压力。当防御设施达到一定规模后,需建立物流系统快速调配资源,确保关键区域不会因补给中断丧失防御能力。

情报系统对防御规划具有决定性影响。通过侦察机持续监控敌军动向,提前预判主要进攻方向,针对性调整防御重心。心理战策略如伪装建筑和诱导装置能有效消耗敌方进攻资源。联盟协同防御机制可大幅提升生存概率,当遭受大规模进攻时,及时请求盟友驻军支援。防御过程中需保持战术灵活性,根据敌方兵种变化实时调整防御阵列,例如面对装甲集群时增加反坦克单位比例,遭遇空袭时快速补充防空火力。

-

4少年三国志星灯祈愿中哪些角色适合组成强力阵容01-29

-

5少年三国志2赤壁哨烟要怎么过11-21

-

6疯狂动物园中的捕捉方法有哪些01-17

-

7绝地求生怎么选择最佳的起跳位置11-05

-

8怎样才能更快地提高阿瓦隆之王的战力02-14

-

9少年三国志2获得幻紫有什么技巧12-29